「0」の検索結果(0件)

ライフサポート

- トップ

- 美容と健康

- ライフサポート

自然の甘み、優れた栄養価。

プルーンは理想的な果実です

1日に 4~5 粒のカリフォルニア プルーンで健康に

プルーンは、健康維持と疾病リスクの低減に役立つ成分が、自然のままの形でバランスよく含まれている機能性食材です。例えば、ビタミンAや食物繊維の供給源であり、カリウムなどのミネラル類や、植物がもつ天然の機能性物質ファイトケミカルなども含まれます。こうした多様な栄養素によって、さまざまな健康効果が期待できます。

食物繊維をはじめ、微量栄養素が不足しやすい現代人も、毎日、4~5粒(約40g、1/2カップ)のカリフォルニア プルーンを摂取することで、必要な栄養素や不足しやすい食物繊維を簡単に摂取することができます。また、最近の研究では、1日4〜5粒を日常的に食べれば、骨の健康を保ち、加齢による骨量減少を遅らせる可能性が示されています。

| 成分 | 摂取量 |

|---|---|

| 糖類 | 約15g(おにぎり1/3個分) おにぎり120gの単糖類は約46g |

| 食物繊維 | 約3g(1日目標量※の15~18%程度) |

| カリウム | 293mg(1日目標量※の10%程度) 目標量: 男性3,000mg、女性 2,600mg |

| マグネシウム | 16mg |

| ビタミンA(レチノール活性当量) | 40µgRAE |

| ビタミンK | 36.8㎍(1日目安量※の25%程度) |

※日本人の食事摂取基準2020成人男女の場合

- 携帯食としても活躍

- プルーンは、脂肪分はゼロ、コレステロールもゼロ、そしてナトリウム含有量が低い手軽で便利なエネルギー源です。おやつの代わりや運動前・運動後の補食など、携帯食としても活躍します。1日4〜5粒ならカロリーは100キロカロリー未満です。

- 抗酸化成分(ファイトケミカル)

- プルーンに含まれる抗酸化物質は「ネオクロロゲン酸」というフェノール類です。LDL-コレステロールの酸化を防止する働きがあるといわれています。

- 抗菌作用

- プルーンは、肉類での病原菌の増殖を抑えることが確認されています。肉料理にプルーンを加えることはお勧めです。

さまざまなライフステージで健康を支えるカリフォルニア プルーン

多種多様な栄養素が凝縮されているプルーンには、人々の健康をサポートするさまざまな機能があります。

プルーンは、あらゆるライフステージで、人々の健康づくりをサポートします。

思春期(8~18歳ごろ)

心身共に子供から大人に変化する時期で、女性は月経が始まり、生殖能力が備わってきます。また、代謝が活発になり、骨量がどんどん増える時期でもあります。

- スポーツ

- 天然の糖質を含み、ミネラルをまんべんなく含むプルーンは、成長期の子どもやスポーツをする人の手軽な栄養補給にピッタリの食品です。

- ピークボーンマス(最大骨量)

- 人の骨量は15~18歳ぐらいで最大量に達します。骨の健康に寄与するプルーンは、骨量がぐんと増える思春期に積極的にとってほしい食材の1つです。

- ダイエット

- 体重管理の基本は、バランスのとれた食事と適度な運動。カロリーや脂肪が少なく食物繊維を含むプルーンは、健康的なダイエットの味方になる優れた食材です。

青年期(性成熟期)(18~45歳ごろ)

女性は、ホルモンバランスが安定し、妊娠・出産に適した年齢です。健康面では、最大骨量を減らさない生活が肝心です。また、男女ともにキャリアアップの時期にも重なり、メンタル面で不調を抱える人も出てきます。

- お腹の健康

- 腸は体内最大の免疫器官で、多くの神経系・内分泌系 組織が集まっています。腸を守ることは、心と体の健康を守ることにもなります。食物繊維を含むプルーンは、便通を良好にし、腸の健康維持に役立ちます。

- 妊娠

- プルーンは、カリウム、鉄等のミネラルや、葉酸などのビタミン類を含み、妊婦さんにもやさしい食材です。

- ヘルシーエイジング

- プルーンに豊富な抗酸化物質は、皮膚や体を若々しく保つ働きを助けます。酸化ストレスにより引き起こされる疾病の予防にも役立ちます。

更年期※1(45~55歳ごろ)

女性は、閉経を迎えてから女性ホルモンの分泌が急激に減少します。ホルモンバランスの乱れから、心身が不安定になる人もいます(更年期障害)。

また、高血圧、肥満、骨粗鬆症※2など、生活習慣病のリスクも高まっていきます。

- 骨粗鬆症

- プルーンには、骨粗鬆症を引き起こす骨量の減少を遅らせる可能性があると、大学等の研究機関が報告しています。

- コレステロール値

- 女性は閉経後、LDLコレステロール値が高くなる傾向にあります。プルーンに含まれる水溶性食物繊維は、その数値を下げる効果が期待されます。

- ヘルシーエイジング

- プルーンは、肌のハリの元となるコラーゲンの生成を助ける亜鉛や銅が含まれています。女性にうれしい美容効果が期待できます。

※1 更年期とは閉経をはさんで前後5年、計10年を指します。閉経年齢には個人差があります(日本女性平均50.5歳)

※2 女性ホルモンは、骨からカルシウムが溶け出すのを防ぐ働きがあります。女性ホルモン(エストロゲン)の量がかなり少なくなる閉経後は、骨を作る力より壊す力が上回っていきます。

中・高齢期(55歳ごろ~)

体力の低下を実感したり、見え方が悪くなったり、生活習慣病になる方もいて、老いを感じやすい時期です。とはいえ、運動習慣や食事の内容によっては、まだまだ元気に過ごせます。運動・食事の見直しや定期的な健康チェックは欠かせません。

- 動脈硬化予防

- プルーンは、シニアの健康づくりにうれしい食品です。抗酸化成分、バランスの良い食物繊維などの働きで、動脈硬化の原因のひとつである LDL-コレステロールを低下させたり、血糖値を適正に保つなどの効果が期待できます。

また、低カロリーながら、カリウムやマグネシウムなど、動脈硬化の原因となる高血圧のリスクを下げる栄養素も含んでいます。 - シニアの便秘

- 内蔵の機能低下が進むシニア世代では、便秘に悩む人が増えるというデータがあります。

プルーンはお腹の健康維持にも役立ちます。

カリフォルニア プルーンと栄養学:有効な栄養素を効率よく吸収できる「食べ合わせ」

食材の保つ力を最大限に生かすプルーン摂取のすすめ

様々な効果を有する栄養素を効率よく摂取するために、覚えておくと便利なのが「食べ合わせ」。ここでは、プルーンと相性のよい食べ物や、吸収効率が良くなる食べ方を紹介します。食材の持つ栄養素を最大限に生かす食べ合わせで、より健康的に毎日を過ごし、生活習慣病を予防しましょう。

私たちの体が問題なく機能するのは、体内で様々な成分が適正に働いているからです。食べ合わせを上手に活用しつつ、同時に多用な食材を幅広く食べるように心がけることが大切です。

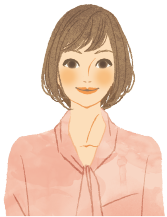

食べ合わせ1骨の健康アップ

骨の健康にカルシウムが大切なことは良く知られています。カルシウムの供給源としては、乳製品が一番。カルシウム含有量だけでなく吸収率が高いのも特徴です。

カルシウムが骨に取り込まれて利用されるためには、ビタミンK、マグネシウムなどの栄養素が必要です。

プルーンには、ビタミンKをはじめ、カルシウム、マグネシウムなど骨の健康に有用な栄養素が含まれています。

また、近年、骨代謝との関係が明らかになってきた機能性成分、β-カロテンやβ-クリプトキサンチンも含まれています。

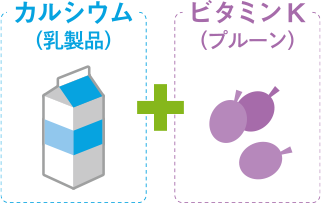

食べ合わせ2腸の健康維持

腸は、栄養素の吸収や免疫力強化の要。腸内環境を整える重要な成分は、乳酸菌と食物繊維です。

ヨーグルトは乳酸菌を効率よくとるのに有用な食品です。一方、プルーンは、2種類の食物繊維(不溶性食物繊維と水溶性食物繊維)をバランスよく含み、また、便を軟らかくするマグネシウムも含んでいます。ヨーグルトにプルーンを加える食べ方は、腸の健康維持に最適といえます。

ちなみに、バナナは、不溶性・水溶性食物繊維を含み、善玉菌を増やすオリゴ糖も豊富。プルーン+ヨーグルト+バナナといった食べ合わせも、相性が良くおすすめです。

食べ合わせ3むくみケア

女性が気になるものの一つが、むくみ。

体内の水分代謝がうまくいかなくなると、むくみが起こることがあります。運動不足、血行不良、塩分のとり過ぎなどが原因です。

むくみに有効な成分としては、カリウムが知られています。プルーンに含まれるカリウムは、余分な塩分(ナトリウム)の排出を促進し、細胞内の浸透圧(水分量)を一定に保つ働きがあります。

また、プルーンや赤ワインに含まれるポリフェノールは、抗酸化作用があり、血液をサラサラにして血流を改善する効果が期待できます。ポリフェノールは、光合成によってできる植物の色素・渋味・苦味の成分です。

番外編抗菌パワー

プルーンには、肉類での病原菌の増殖を抑える働きがあります。

ハンバーグにプルーンを少量加えたところ(肉に対して1.5%~3%)、O-157の90%以上が3日以内に死滅することが確認されています*27。

ハンバーグやパテなどにプルーンピューレを練り込むと、プルーンに含まれる天然成分(ソルビトール、リンゴ酸、ペクチン)の働きによって、ジューシー(多汁で柔らかく)に仕上がると報告されています*27。

さらに、プルーンで作ったピューレをパンやスイーツ生地などに練り込むと、しっとりもちもちとした食感に仕上がり、砂糖の量も減らせるなどのメリットもあります。プルーンは、おいしくてヘルシーな料理の味方です。

災害食としても役立つプルーン

ある程度保存が効き、食物繊維が豊富で便秘予防にも役立つプルーンは、災害食としても期待される食材の1つ。災害時には、カップ麺など塩分が高めの食事が多くなりがちですが、プルーンに豊富なカリウムは、余分な塩分を体外へ排出する働きがあります。

※1日あたりのカリウムの目標量 成人男性:3,000mg以上、成人女性:2,600mg以上

| 100gあたりの値 | |

|---|---|

| プルーン(乾燥) | 730 |

| プルーン(生) | 220 |

| 干しぶどう | 740 |

| 干し柿 | 670 |

| キウイフルーツ 緑肉種 | 300 |

| キウイフルーツ 黄肉種 | 300 |

| イチゴ(生) | 170 |

可食部100gあたり/単位:mg

| 100gあたりの値 | |

|---|---|

| りんご(皮むき生) | 120 |

| バナナ 生 | 360 |

| もも 生 | 180 |

| メロン 温室 | 340 |

| ブルーベリー 生 | 70 |

| ブルーベリー 乾燥 | 400 |

出典:日本食品標準成分表2020年度版(八訂)

血糖値のコントロールを助けるプルーンの魅力

ホールフードとは、自然なままの状態で未加工の食品を指します。加工された食品に比べて、GI 値が低い(食後血糖値の急上昇を起こしにくい)、食物繊維が多い、食材の栄養を丸ごととれるなどの特徴があります。

ドライフルーツであるプルーンは、まさにホールフードそのもの。不溶性・水溶性両方の食物繊維の働きによって、糖質の排出を助け、食後血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。

マーク・カーン教授(サンディエゴ州立大学・運動栄養科学部,PhD、RD、CSSD)が行った研究結果を紹介しましょう。Experimental Biology 2014(実験生物学,2014)で発表された研究では、メタボリックシンドロームや糖尿病予備軍である肥満者に、精製食品(低脂肪マフィン)かホールフード(プルーン)を摂取させて,血糖値とインスリン値の変化を調べました。結果は、プルーン摂食後の血糖値の最高値とインスリン値は、低脂肪マフィン摂食後に比べて低いことが示されました。プルーンのようなホールフードは、同カロリーの精製食品と比べてインスリン感受性(インスリンを効率的に分泌する能力)を高めることが裏付けられたのです (*28)。

GI 値が低く、食物繊維を豊富に含むプルーンは血糖値のコントロ ールに役立ち、健康的な食生活を続ける助けとなってくれます。

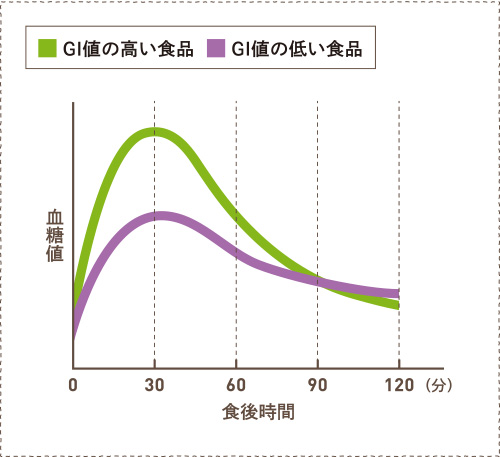

食品摂取後の血糖値の上昇曲線(GI値)

- 血糖値って何?

- 血糖値とは、血液中のブドウ糖(グルコース)の量を表す数値です。炭水化物や糖分の多い食事をとれば、それだけ血糖値は上昇しやすくなります。食後に上昇した血糖値は、インスリンなど(ホルモンなど)によって一定の値(濃度)に保つようになっています。

- 高血糖の何が問題?

- 食生活の偏りや食べ過ぎなどから血糖値が高い状態が続くと、さまざまな問題が生じることになります。

・糖尿病をはじめ生活習慣病の引き金となる

・血圧が上がる

・太りやすくなる(食欲のコントロールがしにくくなる)

・血液がドロドロになる - GI値(Glycemic Index)とは?

- 食後血糖値の上昇を示す指標で、食品に含まれるブドウ糖(グルコース)の吸収度合いを示している。食後2時間までに血液中に入るブドウ糖(グルコース)の量を示している。GI値が高ければ食後血糖値が上がりやすく、逆に低ければ食後血糖値の上昇が緩やかだと言えます。